Há palavras que saem da nossa boca com intenção de acolher, mas podem chegar ao outro como ferida.

Esse deslocamento entre intenção e efeito não é um detalhe da comunicação. É uma questão política.

Recentemente, em um processo de trabalho coletivo e sob forte pressão, duas palavras usada por mim — “dó”, “pena” — foram colocadas em debate durante uma avaliação interna. Aquilo que, no momento e contexto da fala, pretendia expressar empatia e reconhecimento pelo esforço intenso de algumas pessoas, foi devolvido como desconforto, dor e crítica. A palavra, naquele contexto, havia produzido um efeito de subjugação e fragilização. Mais do que isso: foi apontada como potencialmente ofensiva e racializada.

O elemento decisivo não foi o erro em si — erros acontecem —, mas o modo como a pessoa ferida e o grupo escolheu lidar com ele. A palavra não foi usada como gatilho para exposição ou punição, mas como problema coletivo. Ela foi colocada no centro da roda, debatida com cuidado, escuta e segurança. Não para absolver, mas para compreender. Não para silenciar, mas para aprender.

Esse gesto simples produziu algo poderoso: um processo de reflexão que ultrapassou quem falou e quem foi diretamente afetado. Por dias, e possivelmente até hoje, aquela palavra segue operando como disparador de sínteses, conversas e aprendizados no coletivo. A experiência deixou de ser individual para se tornar inteligência compartilhada.

A filósofa Sueli Carneiro nos ajuda a compreender por que isso importa ao tratar do dispositivo de racialidade. A linguagem não opera no vazio. Ela está atravessada por relações históricas de poder que produzem lugares sociais distintos. Não é apenas o que se diz, mas quem diz, de onde diz e com quais efeitos. Uma mesma palavra pode soar como cuidado para uns e como subalternização para outros, porque a sociedade não distribui humanidade de forma igual.

A noção de interseccionalidade, desenvolvida por Patricia Hill Collins, aprofunda essa leitura ao mostrar como raça, gênero, classe e posição institucional se combinam. Em espaços de trabalho, militância e poder, essas camadas definem como a linguagem é recebida e sentida. Reconhecer isso não é excesso de zelo identitário; é condição para relações políticas mais justas.

Diante do conflito, havia dois caminhos possíveis: a punição simbólica ou o aprendizado coletivo.

A crítica de Wilson Gomes à política do cancelamento é decisiva aqui. Como ele aponta, o cancelamento não educa nem transforma. É violência intragrupal, pedagogia do medo, destruição de vínculos e reputações. Não enfrenta ideias, não produz letramento, não amplia consciência. Apenas reduz o espaço público e empobrece o campo progressista.

O caminho escolhido foi outro. Mais lento, mais exigente e politicamente mais potente.

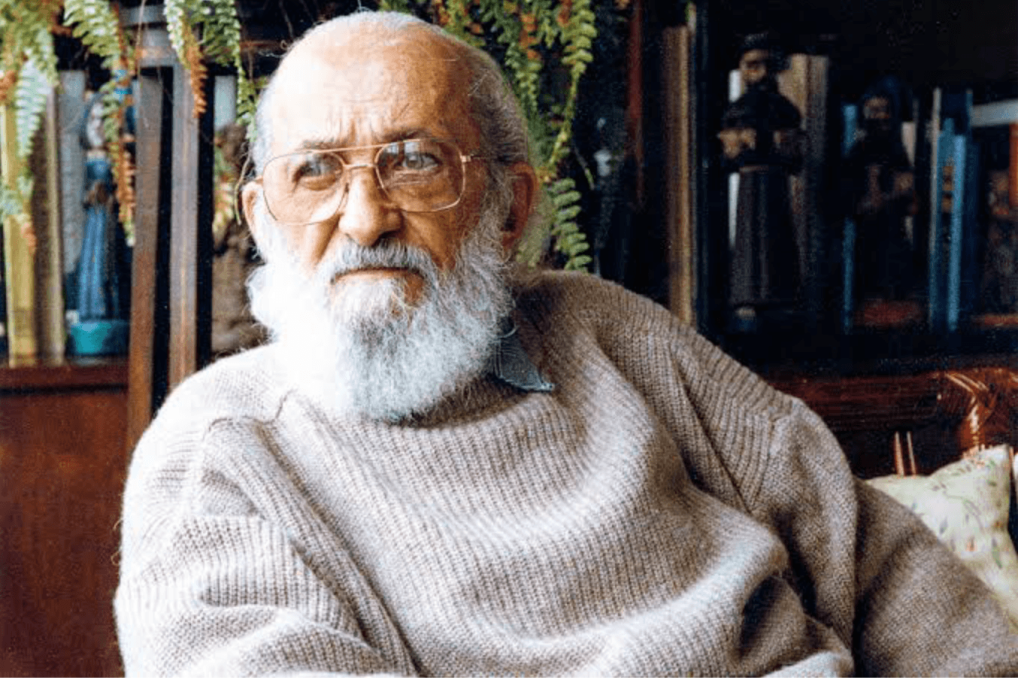

Foi a aposta no diálogo como método, no erro como matéria pedagógica e na crítica como ferramenta de construção. Algo muito próximo do que Paulo Freire concebeu como círculos de cultura: quando uma palavra-problema é colocada em comum, interrogada em sua dimensão histórica e social, permitindo que todos aprendam — inclusive quem errou.

Foi muito forte para mim, 2016, quando trouxemos Pepe Mujica para falar a estudantes em Curitiba e ele lembrou que não basta libertar os oprimidos; é preciso também libertar os opressores. Essa afirmação não relativiza desigualdades nem absolve violências. Ela aponta para algo essencial: sem processos pedagógicos, sem letramento e sem diálogo, a opressão não se transforma — apenas se desloca.

Cancelar é rápido. Educar é trabalhoso.

Punir simbolicamente é fácil. Construir consciência coletiva exige tempo, escuta e coragem política.

A palavra pode ferir. Mas, quando colocada em debate seguro e coletivo, ela também pode ensinar — e transformar muito mais do que quem a pronunciou.

Agradeço às minhas companheiras e companheiros de jornada. A luta é coletiva, a produção do conhecimento também.